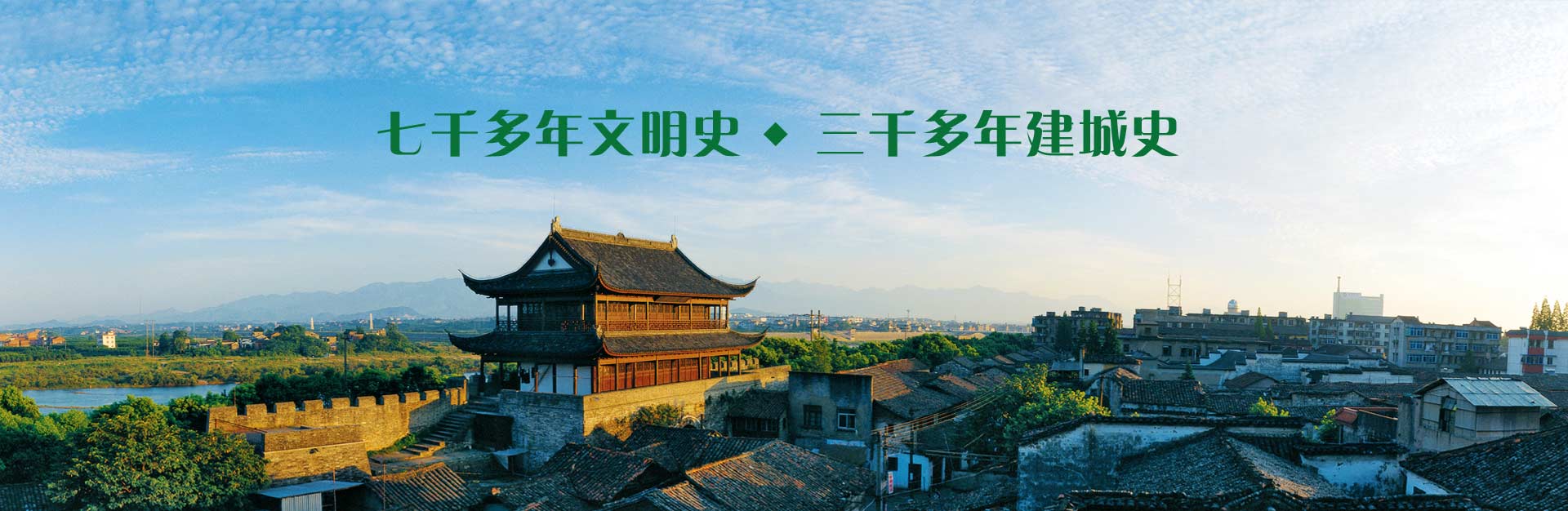

宋代衢州之明果禅寺 茶道文化的发源祖史

茶道之历史文化与明果的法脉渊源

一天傍晚,在极具传奇色彩的一休禅师的道场里,一位嗜茶如命的年轻禅僧结束了一天的苦参,端起自己心爱的茶具,准备用那清香沁人的茶汤,滋润一下已经精疲力尽的身心。就在茶碗刚刚送到嘴边的一刹那,悄悄来到他身边的一休禅师突然在耳旁大喝一声,紧接着以迅雷不及掩耳之势,挥起铁如意,将他手中的茶具打落在地!

这是在日本禅宗史上意义非凡的一刻!——应声粉碎的,不仅仅是那套名贵的日本茶具,也包括这位年轻禅僧内心的是非得失、名利荣辱、苦乐生死!在一休禅师的钳锤棒喝之下,这位名叫村田珠光的年轻禅僧,终于大彻大悟了。从此,他生活在了无挂碍的“禅茶三昧”之中,直到81岁圆寂。到了今天,他已经被全日本尊奉为“禅茶之祖”了。

在珠光时代,日本茶道普遍只注重外表的奢华、茶具的名贵、仪礼的繁冗、名相的纷呈,对于茶道庄敬和雅、清简淡泊的精神内涵,却少有人问津。珠光的茶道一反常流,崇尚简素,把茶道从贵族富豪、武士文人的特权之中解放出来,使之成为能启迪所有人内在热情的心灵之路。他对门人说:“茶道之德,在于守俭,故不知而足。勿好华丽,无信非茶友。只管内求,勿饰外表。戏言必生乱,语不表实莫言。业随身心,乃至本分深入行住坐卧之中。”

村田珠光悟得禅茶之道后,他的老师一休禅师便将自己平生所得的禅法心髓传给了他,并且还将自己秘藏多年宝贝——来自中国祖师圆悟克勤禅师手书之“禅茶一味”遗墨传付与他。珠光对这幅墨宝珍爱之至,一直将它作为自己的茶室挂轴悬在正中,以时时提醒自己,要以一个禅者的堂堂威仪进行点茶、品茗、洗心。

也正因为这个缘故,在后世日本的茶道仪礼中,其第一要具,便是茶室之中必须有格高脱俗的字画挂轴,尤其以高僧大德所书之佛言祖语和历代禅门祖师画像为极则。圆悟祖师的这幅“禅茶一味”,如今仍保存在日本奈良的大德寺中,成为日本禅茶至宝。想来也只有在这样恒时散发着德行光辉的墨迹面前,人们才能虔心恭敬,才能从袅袅出壶的茶香中,品尝出禅茶中的妙谛来。

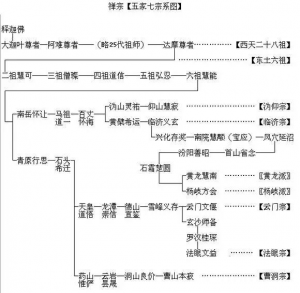

东土六祖慧能→南岳怀让→马祖道一→百丈怀海→临济义玄→石霜楚圆→杨岐方会→白云守端→五祖法演→圆悟克勤→虎丘绍隆→应庵昙华。

圆悟克勤:茶道之祖源,祖师之手书“禅茶一味”遗墨日本,至今尊为茶道至宝。应庵昙华:禅师于1131-1161宋绍兴年间住持明果禅寺,开堂演法。密庵咸杰:自1156宋绍兴辛未上元日于衢州明果禅寺执持昙华禅师四载。现存唯一的密庵墨迹《法语·示璋禅人》,珍藏于日本京都市大德寺塔头龙光院内,为日本国宝级文物。

应庵昙华→密庵咸杰→虚堂智愚(1185—1265年)→南浦绍明(日)→华叟宗昙(日)→一休宗纯(日本家喻户晓的“聪明的一休哥”)→村田珠光(日本茶道的开山鼻祖)→武野绍鸥(日本茶道之先导者)→利休居士(日本茶道之集大成者)。

?禅茶祖源

圆悟克勤(1063-1135)宋代高僧。俗姓骆,字无著,法名克?勤。崇宁县(今四川郫县唐昌)人。先后弘法于四川、湖北等地,晚年住持成都昭觉寺。声名卓著,皇帝多次召其问法,并赐紫衣和“佛果禅师”之号,后又赐号“圆悟”,去世后谥号“真觉禅”。五祖’法演’门下有“三佛”,其中之佼佼者,当首推圆悟克勤。克勤的禅法荟萃各家精华,超宗越格,弟子满天下,为临济宗杨岐派的发展,奠定了雄厚的基础。

克勤从小学习儒家经典,每天记诵千言,同学之中没人能与他相比。一天,克勤到妙寂院游玩,偶然看到佛经,他拿来看了又看,心中怅然,好像见到了自己原有的东西一样,说:“我恐怕前世是和尚吧!”于是立志出家,跟从法师学习《首楞严经》,非常的刻苦认真。

“禅茶一味”正是宋代的圆悟克勤禅师提出的。禅是直指人心,见性成佛。而茶于佛教的最初关系是为僧人提供了无可替代的饮料。进而,在茶事中,茶道与佛教之间找到了越来越多思想内涵方面的共通之处。一是“苦”。“苦”是“四谛”之首。而茶性也苦,故可帮助修习佛法的人在品茗时,品味人生,参破“苦”谛。二是“静”。“静”是达到澄怀观道的必由之路,也是“戒、定、慧”的基础。静坐静虑中,茶能提神益思,成为禅者最好的朋友。三是“凡”。道的本质确实是从微不足道的日常琐碎的平凡生活中去感悟宇宙的奥秘和人生的哲理。禅也是要求人们通过静虑,从平凡的小事中去契悟大道。四是“放”。虚云法师说:“修行须放下一切方能入道,否则徒劳无益。”品茶同样要“放”,做个无事人,笑谈星月大。禅茶文化的精神“正、清、和、雅”;禅茶文化的功能“感恩、包容、分享、结缘”。将正气融入感恩中,将清气融入包容中,将和气融入分享中,将雅气融入结缘中;在弘扬禅茶文化的精神和落实禅茶文化的同时,发挥禅茶文化凝集人心、化解矛盾、优化自身素质、和谐自他关系的潜移默化的作用,这是弘扬禅茶文化的根本社会价值所在。

茶之六度(河北省赵县柏林禅寺住持明海法师)

遇水舍己,而成茶饮,是为布施;

叶蕴茶香,犹如戒香,是为持戒;

忍蒸炒酵,受挤压揉,是为忍辱;

除懒去惰,醒神益思,是为精进;

和敬清寂,茶味一如,是为禅定;

行方便法,济人无数,是为智慧。

书偈于壁间(应庵昙华)

江上青山殊未老,屋头春色放教迟。

人言洞里桃花嫩,未必人间有此枝。

禅茶一味承起者

释昙华(1103—1163)宋代高僧,号应庵,俗姓江,蕲州黄梅(今属安徽)人。年17于东禅寺去发。首依随州水南遂禅师。历谒湖南北、江东西诸老宿。至云居,礼圆悟禅师。入蜀,往见彰教紹隆,侍隆移虎丘。辞游诸方,初分座于处州连云寺,继住处州妙严寺。历住衢州桐山明果寺,蕲州徳章安国寺,饶州报恩光孝寺、荐福寺、宝应寺,婺州宝林寺、报恩光孝寺,江州东林太平兴隆寺,建康府蒋山太平兴国寺,平江府报恩光孝寺,两住南康归宗寺,末住明州天童山景德寺。

径山弘扬茶道第一人

密庵咸杰(1118—1186年)宋代高僧,福州郑氏子,母梦庐山老僧入舍而生。自幼颖悟,出家为僧不惮游行,遍参知识。后谒应庵于衡之明果。庵孤硬难入,屡遭呵。一日庵问:“如何是正法眼?”师遽答曰:“破沙盆。”庵颔之。未几辞回省亲,庵送以偈曰:“大彻投机句,当阳廓顶门。相从今四载,征诘洞无痕。虽未付钵袋,气宇吞乾坤。却把正法眼,唤作破沙盆。此行将省觐,切忌便垛根。吾有末后句,待归要汝遵。”克勤禅师的“禅茶一味”与《碧岩录》。密庵咸杰禅师得的是圆悟克勤的真传,修的是《碧岩录》,奉行“禅茶一味”,积极在径山推行《禅苑清规》,明确并强化了僧人日常要遵守说到密庵咸杰禅师,一定要说到禅与茶以及径山茶宴;说到禅与茶,一定要说到圆悟的礼仪礼制,尤其是寺院僧人与外面来的僧俗两界客人以及寺院内部上下级之间和不同辈分人之间、与佛教有缘的法眷及人室弟子的接人待客时煎茶点汤的一些礼仪,初步形成径山特有的茶宴。从密庵咸杰禅师开始,包括其弟子松源崇岳、破庵祖先、曹源道生都十分重视寺院接人待物的茶规茶礼,这也就初步形成了日本茶道的源头。他们及其再传弟子此后都对日本的禅茶文化建设作出了杰出贡献。

密庵墨迹《法语·示璋禅人》,其内容是密庵向璋禅人垂示了将如何来修行佛道的奥义所在,其文如下:

宗门直截省要,只贵当人具大丈夫志气。二六时中,卓卓得不依倚一物。遇善恶镜界,不起异念,一等平怀。如生铁铸就,纵上刀剑树、入锅汤炉炭,亦只如如不动不变。如兹履践日久岁深,到着手脚不及处,蓦然一觑觑透、一咬咬断。若狮子王翻身哮吼一声,壁立千仞,狐狸屏迹、异类潜踪。世出世间,得人憎无过,者些子从上老尊宿得者。柄木霸入手,便向逆顺中,做尽鬼怪,终不受别人处分。普化昔在街头便道:‘明头来,明头打;暗头来,暗头打;四方八面来,连架打’。盘山于猪肉案头又道:‘长史!精底割一片来’。欲知二尊宿用处,皆是如虫御木,偶尔成文。若望宗门直截省要,更参三生六十劫,也未梦见在。璋禅人来此道聚,见其堂延广众,发心焉。众持钵出轴,欲语于一切人,结般若正因,书以赠之。时淳熙己亥仲秋月住径山密庵咸杰(白文印)书于不动轩。