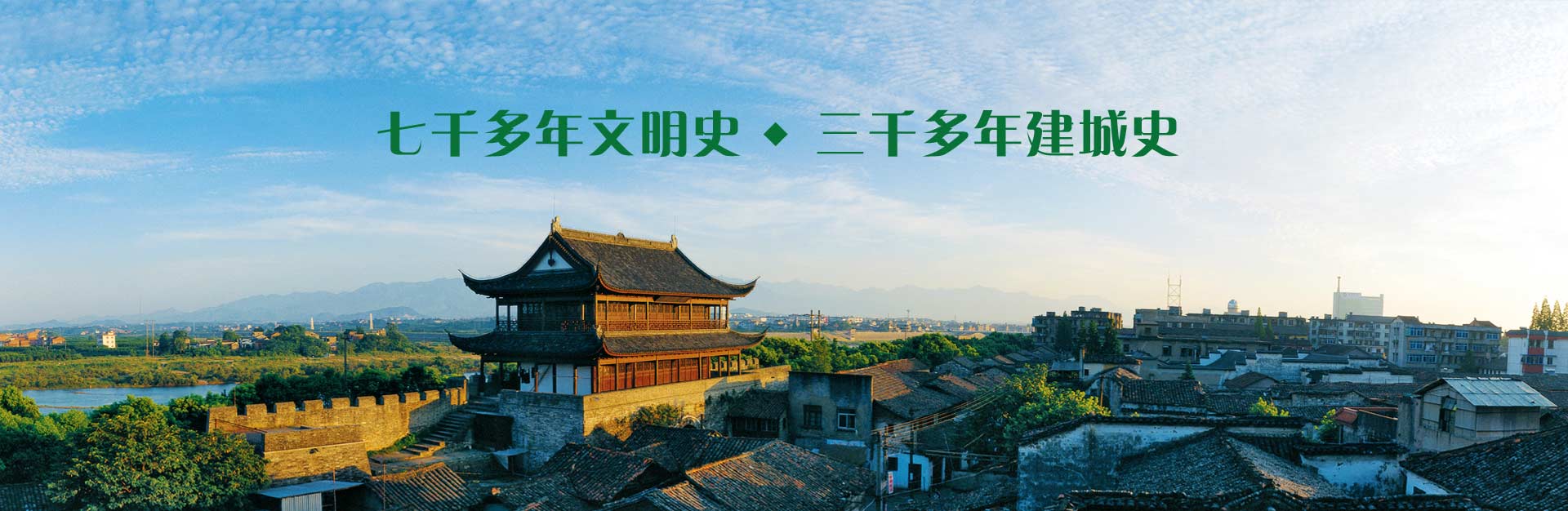

浙西衢北地区茶文化史探究——灰坪白塔

作者:叶进 沈学政

在《衢县名特产》一文中写到,在衢北群山环抱,云雾弥漫的灰坪乡千里岗利高山白塔洞一带,是出产我国名

茶“白塔茶”的地方。这里提到了千里岗山脉附近的白塔洞,是出产名茶的地方。那么,白塔洞是否真有其事,

而其产的白塔茶又有何特色呢?

灰坪乡原名辉屏,因徐徽言六代孙徐立可于宋咸淳元年狩猎于此,发现此地与桃源相似故而定居。根据我们在灰

坪乡实地调查所找寻到的徐氏家族《忠状徐氏宗谱》,其中确有记录了辉屏之名的由来。

“驰马衢北众山之颠,名为游猎,实为择里。出寻数旬日,所到之处无一如意。一日逐鹿于芝溪之源,鹿穿山洞

而无踪,公入洞寻之,未料此洞另有出口,为两头相通,别有天地。顺溪而上,四面环山,土地空旷,与桃源相

异。公信步其中,支帐而歇,见山如屏障,日照光辉,遂名辉屏。”文中对于灰坪的描写,侧重突出了它为群山

环抱的自然风光。而同时记录的辉屏(即灰坪)八景的诗歌,更是为我们描绘了一幅世外桃源的乡村美景。“辉

屏者四季分明,物产丰富,以茶叶毛竹蚕桑犹著。所产之茶,明朝时列为贡品,今仍为名茶焉,民多赖此为生

矣。”

在清乾隆11年间,舒采提写了“辉屏八景”,通过8首诗歌描绘了辉屏的桃源景色。我们摘录其中一首《大埂朝

霞》,便可一窥其美。

大埂朝霞

天藏佳境在深林,四面山环俨画屏。

日月烟光连地黑,麦和草色接天青。

儿童晓出迷归语,父老晨来错去程。

谁省埂中霞布满,番疑平步入青云。

这首诗中采用了一些关于色彩的词语,“黑、青、红霞”,让人错以为是画屏。因为布满了朝霞,所以儿童和老人

都走错了路。又由于麦子和青草的颜色与天空的颜色相近,所以几乎乱真到以为可以直接走入青云。这种如诗如

画的自然场景,让我们不仅对生长于其中的茶叶的品质,展开了联想。如此绝佳的自然生态,其所孕育的茶,滋

味当是非同一般。

那么,白塔茶的白塔之名又由何而来呢?在《中国历史文化名城:衢州》(1995年)中记载到,在衢县灰坪乡有

白塔洞,产白塔茶。

我们进一步查阅了清康熙50年修订的《衢州府志》,在《卷三 山川》中,我们可以清晰的看到白塔洞的标注

字样,辨明其地理位置,确有存在。

在清代嘉庆十六年修订的《西安县志》中记载到,“白塔洞—-口狭内宽,入时先以足。第二层有龙潭。潭水声汹

涌,莫测其去来之处。前洞崖顶滴水如珠不绝,凝成白鹅管石,宛似塔形,故名。”白塔洞深1800米,洞中先

是长宽各30余米,高10米许的第一厅,然后有第二厅。洞中有两塔对峙,塔后一泓潭水,清澈如碧,白塔倒影

水中,非人的想象所能企及。明徐日久有一篇《游白塔记》,将白塔洞的内中乾坤记录得非常详尽。《游白塔

记》癸亥八月望后游白塔洞,洞门甚小,进先以足。既入乃燃火把,则高奇瑰磊,殊非意想所及。两塔对峙,

望之如琢削,逼视皆水晶拳结,员规直准。旁有翠壁。壁下瑰磊罗列,如六道参差;上则碧玉悬身,直手下垂,

俨然一接引佛像。稍逼右,雪山灿然。更前,则见两壁色黄。以火烛之,光彩焰发,间有大片金色射火若龙鳞。

其下细石,取视之,黯然无色,若向暗处及灯下视之,亦复辉灿如碎金。而其对面即为银壁,若造化亦偶然对待

以聚人欣赏可怪也。

曲而深则临下甚黑,渡水有龙潭,光景尤奇然,使人有不敢更入之意矣。

第二厅高25米,厅口宽50米。进之,先过洞中天桥。在清嘉庆16年的《西安县志》中还记录了徐崇奎的相关诗歌

描写。

《白塔洞第二层闻潮声》

尘心应涤尽,–杖过溪桥。

古洞携云入,枯松缚炬烧。

泉香流石髓,岩润茁芝苗。

澎湃真奇绝,来听地底潮。

第二厅往里有左右两支洞。左洞深140米,地下伏流时隐时现。石笋、石莲、钟乳,遍布洞中。右洞是一水上长

廊,幽深莫测,不知绝于何处。

在清代嘉庆16年修订的《西安县志》中,我们发现除了上述游记被记录外,还记载了有关明代《崇祯府志》中

的相关内容。在《崇祯府志》中是这样记载白塔洞的,“芝溪源去县九十里,口狭内宽,入时先以足,第二层有

龙潭,深不可测。日夜水滴,凝成白鹅管石宛似塔形故名。土人采石疗痰疾,风清月白时,闻仙乐声。”文人

的描述,让我们可以想象白塔洞内之乾坤,非一般景致。

另外还记载了杨家龙的《白塔洞诗》,“塔影岧峣一径幽,碧云晴绕万峰秋。岩前野鹿衔芝过,踏破苔纹翠欲

流。”此诗描写了白塔洞内的幽静玄机,也描绘了山岩上的秋日景色。野鹿口衔灵芝经过,脚踩到地上的青

苔,使得苔液流出。自然生态的美丽山景,为白塔茶的生长提供了绝佳的土壤和山野气息。