舌尖上的礼仪:客来奉茶

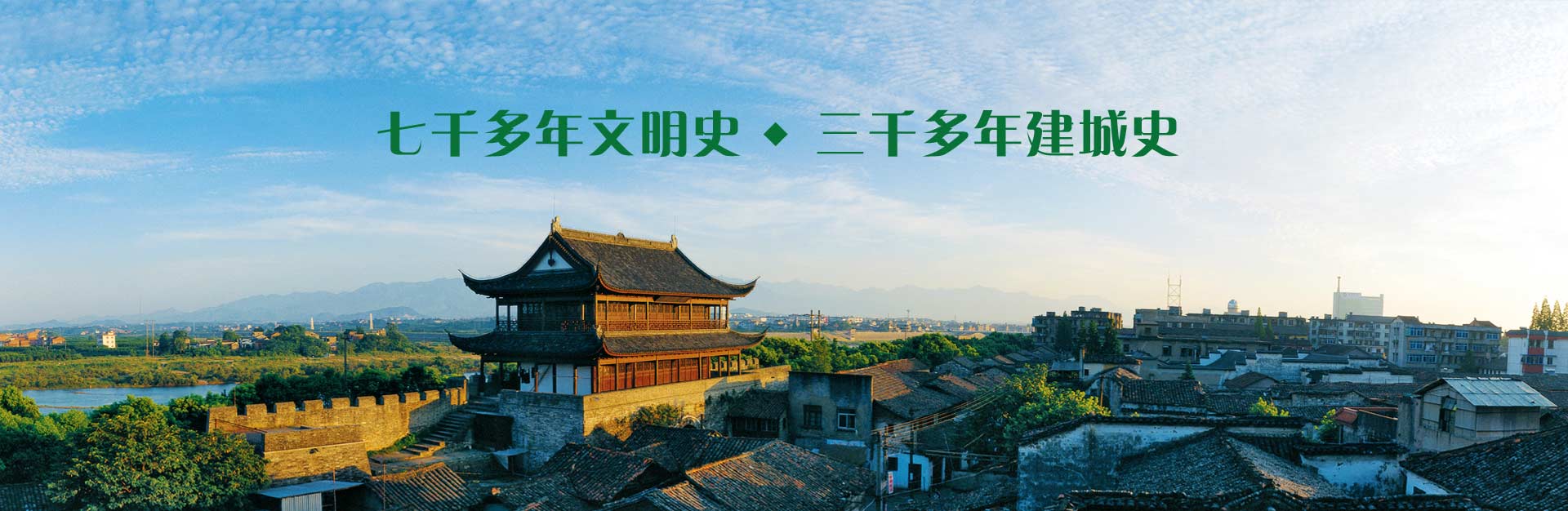

中国是茶的故乡,不仅因为这里的土地孕育出世界最早的茶树,更因为这里的人们将茶视为一种沟通天地的生命。茶,作为舌尖上的尤物,自然也是中国这个有着五千年文明史礼仪之邦的承载着。

饮茶,是简单的事;饮茶,也是复杂的事,从简单到复杂,从复杂回归简单,两千年来人类喝茶的方式一直在变,但唯一 不变的是饮茶人和泡茶人之间的一份初心。“自古佳茗似佳人,饮后方知味乾坤”,一个人的心境可以决定一杯茶的苦涩,只有慢慢沏,细细品,才能感受到苦尽后的甘来。秋夜凉如水,点亮一盏青灯,合上一卷书简,细呡一口佳茗,大谈“会当凌绝顶,一览众山小”的壮志;感受“夕阳西下,断肠人在天涯”的思念;体会“本来无一物,何处染尘埃”的境界,在这如水的月夜中,沉醉……沉醉……

饮茶在中国,不仅是一种生活习惯,更是一种源远流长的文化传统。有饮茶,就有茶礼。“客来奉茶”历来是中国最普及、最具平民性的日常生活礼仪。直到今天,宾客至家,总要沏上一杯香茗。清初著名思想家、教育家颜元就有名句:“国尚礼则国兴,家尚礼则家大,身尚礼则身正,心尚礼则心泰。”客来宾至,奉上一杯清茶,可以表敬意、洗风尘、叙友情、示情爱、重俭朴、弃虚华,这已成为人们日常生活中的一种高尚礼节和纯洁美德。茶与礼仪已紧紧相连,密不可分。以茶待客更成为人们日常社交和家庭生活中普遍的往来礼仪。

中国历来就有“客来奉茶”的民俗,早在两晋、南北朝时期,客来敬茶就已经成为人际交往的社交礼仪。唐代颜真卿《春夜啜茶联句》中的诗句:“泛花邀坐客,代饮引清言”,宋代杜来《寒夜》中的诗句:“寒夜客来茶当酒,竹炉汤沸火初红”,清人郑清之的:“一杯春露暂留客,两腋清风几欲仙”的诗句,都说明了我国人民自古好客,不仅客来奉茶,还要以茶留客。茶有“色、香、味、形”四美,尤其是它那高尚的内在之美、正气之德、纯洁之情,正与我国为人待客的民族精神浑为一体。不论富有之家。还是贫穷之户,不论是上层社会,还是平民百姓,无论是生意场上,还是交友、居家、旅行,莫不以茶为酬品。如果说“酒逢知己干杯少”,茶又何尝不如此呢?至于七、八人一起饮茶,在座者斟大杯,喝满口,尽可高谈阔论了。明代湖州司理冯可宾,嗜茶,对以茶待客之法颇有研究。在他的《芥茶稚》中说,茶壶以小为贵,每一客壶一把,任其自斟自饮方为得趣,何也,壶小则香不涣散,味不耽搁。茶巾香味,不先不后,只有一时,太早则未足,太迟则已过,恰到好处时,一泻而尽,才能领略到茶的真味。

现如今,客来奉茶更成为人们日常社交和家庭生活中普遍的往来礼仪。俗话说:酒满茶半;茶不要太满,以七分满为宜,留下的三分更是情谊。泡茶时,水温不宜太烫,以免客人不小心被烫伤。有两位以上的访客时,用茶盘端出的茶色要均匀,并要左手捧着茶盘底部,右手扶着茶盘的边缘,如有茶点心,应放在客人的右前方,茶杯应摆在点心右边。上茶时应以右手端茶,从客人的右方奉上,并面带微笑,眼睛注视对方。

客来奉茶,不仅要讲究茶叶的质量,还要讲究泡茶艺术,万万不能有看人“下茶”的举动。

相传,清代大学士苏东坡到一家寺院,方丈见来人穿着朴素,以为一般俗客,就冷淡地说:“坐。”又冲小和尚说:“茶。” 一经交谈,顿感此人谈吐非凡,就引客入厢房。一边客气地说:“请坐。”一边又叫小和尚:“敬茶。”又经细谈,方丈才知面前的这位“穷酸”,就是大名鼎鼎的苏学土!他赶紧起身,引苏东坡到雅洁清净的方丈室,连声说:“请上座!”并吩咐小和尚:“敬香茶!”还一个劲地赔不是。苏东坡临走时,方丈再三恳求苏东波题词留念。苏东坡思忖了一下,挥笔写下一副对联:“坐,请坐,请上坐;茶,敬茶,敬香茶。”方丈一看当时就羞愧满面。

舌尖上的礼仪——奉茶,还有嗅茶礼仪、温壶礼仪、装茶礼仪、请茶礼仪、续茶礼仪等等,奉茶、饮茶,只要不落俗套,就能礼数周全,又不显媚态。烧水、泡茶、茶香缭绕中,奉茶者和饮茶者彼此间的关系会因此更多了几分亲密和随意。